「品質管理 × トレーサビリティ」で製造現場を強くする方法とは?

「製品の品質管理やサプライチェーン全体の可視化に課題を感じている」「リコール対応を迅速化したい」といった悩みをお持ちではありませんか?

トレーサビリティを導入することで、製品の品質向上、不良品の流出防止、迅速なリコール対応、顧客満足度向上、サステナビリティへの貢献など、さまざまなメリットが期待できます。さらに、スマートファクトリー化への貢献やデータ活用による業務効率化、新たなビジネスチャンスの創出にもつながります。

本記事では、製造業におけるトレーサビリティの目的や導入メリットから、導入における課題と克服方法、そして、具体的な事例まで詳しく紹介していきます。

ぜひ参考にして、自社の製造現場へのトレーサビリティ導入の参考になれば幸いです。

目次

製造業におけるトレーサビリティとは?

トレーサビリティとは、サプライチェーンのあらゆる段階において、使用される物品などを追跡できる状態を実現することを指します。製造業では特に、原材料や部品の調達、加工・組み立てといった生産工程、流通・販売に至るまでの仕入れ、そしてこれらの業務に関わる担当業者を記録し、追跡可能なシステムを構築することが重要となります。

トレーサビリティにおける追跡方法

トレーサビリティにおける追跡方法には「トレースフォワード」と「トレースバック」という、大きく2つの方法が存在します。

時系列に沿って追跡することをトレースフォワード、時系列を遡って部品や製品の動きを確認することをトレースバックと呼びます。

トレースフォワード

トレースフォーワード(Trace Forward)は、製造業において製品が生産・出荷された後の流れを追跡する仕組みです。原材料や部品がどの製品に使用され、どの顧客に納品されたかを記録・管理し、品質問題やリコール時の迅速な対応を可能にします。また、サプライチェーンの透明性向上により、規制対応などにも貢献します。IoTやクラウドシステムと連携すれば、リアルタイムでのデータ管理が可能になり、より正確なトレーサビリティが実現します。

トレースバック

トレースバック(Trace Back)は、製造業において製品の履歴を遡り、原材料や部品の供給元を特定する仕組みです。不良品や品質問題が発生した際に、原因を迅速に特定し、影響範囲を最小限に抑えることができます。また、食品・医薬品・自動車産業などでは、安全性確保や規制対応に不可欠なプロセスです。IoTやクラウド型システムと連携することで、リアルタイムでのデータ収集・分析が可能になり、より高度な品質管理とリスク管理を実現できます。

トレーサビリティシステムの種類

トレーサビリティは、主にチェーントレーサビリティと内部トレーサビリティの2種類に分類されます。

チェーントレーサビリティ

チェーントレーサビリティとは、原材料の調達から加工や組み立てなどの製造、物流、販売に至るまで、一企業内だけでなく複数の企業にわたってトレーサビリティを管理する仕組みです。一般的にトレーサビリティと呼ばれる場合、このチェーントレーサビリティを指すことが多いです。

チェーントレーサビリティを構築することで、製造に関わる企業は、自社が製造する製品にどのような部品や原料が使われているのかを明確に把握できます。さらに、自社で製造した部品がどの企業に納入され、最終的にどのような製品に組み込まれるのかを追跡することも可能です。

チェーントレーサビリティの実施には、サプライチェーンに関わる各企業間の緊密な連携が不可欠です。自社内で適切に情報を収集・管理し、その情報をサプライチェーン内の企業と共有する仕組みを構築する必要があります。

各企業におけるトレーサビリティに対する理解や取り組みの内容、価値観には差異が見られるため、チェーントレーサビリティを成功させるためには、サプライチェーン全体で継続的なコミュニケーションと認識の統一を図ることが重要です。

内部トレーサビリティ

内部トレーサビリティとは、部品や製品の移動履歴を特定の範囲で追跡する取り組みです。複数の原材料や部品から構成される製品においては、原材料や部品の入荷履歴、各工程における加工内容、製品完成後の検査内容とその結果、完成品の納入先といった情報を管理する必要があります。製造過程で用いる工具や治具なども、製品を構成する要素と同様に管理対象となります。

しかし、内部トレーサビリティを構築するためには、従来不要だった作業を現場で行う必要が生じる場合があります。不要な作業は生産効率の低下につながる可能性があり、上位主導によるトレーサビリティ導入は現場の反発を招く可能性があります。そのため、役に立たない情報は取得・管理対象としないことはもちろんのこと、現場との密接なコミュニケーションを通して、双方納得した上で取り組むことが重要です。

製造業の品質管理でトレーサビリティが求められる理由

製造業において品質向上を図るうえで、トレーサビリティは非常に重要な役割を担います。ここでは、品質管理の観点から、トレーサビリティの有益性を示す4つの理由をご紹介します。

①製品品質向上と不良品の流出防止

製造工程におけるトレーサビリティ管理は、不具合発生時の迅速な対応を可能にする重要な要素です。問題発生時に、製造工程、原材料、加工時の工具、製造日時、製造担当者などの詳細な情報が把握できれば、原因究明を効率的に進めることができます。これにより、問題発生の特定に要する時間を短縮し、ピンポイントでの対策の実施が可能になります。ピンポイントでの対策は、製品の品質向上にも大きく貢献します。

製造工程において、トレーサビリティ情報が不足している場合、自工程では問題が見つからずに、後工程で初めて不具合が判明するケースが発生する可能性があります。このような状況では、原因究明に時間を要し、不良品の流出を招く可能性も懸念されます。トレーサビリティ管理の徹底は、品質管理の向上に不可欠と言えるでしょう。

②迅速なリコール対応

製造工程におけるトレーサビリティの確保は、製品の品質管理において非常に重要な役割を果たします。万が一、市場で製品の不具合が発生し、リコールが必要となった場合、トレーサビリティが確立されていれば、迅速かつ適切な対応が可能になります。

トレーサビリティにより、不具合が発生した製品がいつ製造され、現在どの場所に保管されているのか、そして誰が販売したのかを迅速に特定することができます。これにより、影響範囲を明確化し、迅速な対策を講じることが可能となり、顧客への影響を最小限に抑えることができます。

また、トレーサビリティはリコール対象の適切な絞り込みにも役立ちます。複数のロットで製造された部品が混在している場合、製品ごとにトレーサビリティが確保されていなければ、問題のないロットの製品まで回収対象としてしまう可能性があります。トレーサビリティによって、回収対象を正確に特定し、選別することができるため、必要な顧客に対してのみスムーズな対応を実施できます。

このように、トレーサビリティは、製品の品質管理、リコール対応、顧客への影響抑制など、さまざまな面で重要な役割を果たします。企業は、トレーサビリティシステムの導入や運用を徹底することで、製品の信頼性向上と顧客満足度向上に貢献することができます。

③顧客満足度向上と信頼獲得

サプライチェーンにおけるトレーサビリティを構築することで、製品の安全性と信頼性を客観的に示すことができます。原材料や製品の流通履歴、製造元などの情報を可視化することは、製品の「安全・安心」を消費者に訴求する効果的な手段です。これにより、企業は消費者の信頼を獲得し、ブランドイメージの向上につなげることが可能になります。

④法規制への対応とリスクマネジメント

トレーサビリティ導入は、規制当局による監査や法的要件を守ることにもつながります。特に食品や医薬品では、法的にトレーサビリティが義務付けられているケースも多いです。

トレーサビリティシステムを通じて収集されるデータは、リスク評価にも活用できます。これにより、リスクを事前に特定し、対策を講じることが可能になり、結果としてリスクマネジメントの強化につながります。

以上の4点を推進するシステムとして、「Smart Craft」は従来のオンプレミス型に比べ、初期コストが低く、スムーズな導入と迅速な運用が可能です。

品質管理におけるトレーサビリティ導入のポイント

前章の内容にもあるように、品質管理においてトレーサビリティは重要であり、その実現にはシステム導入が不可欠です。 ロットトレースやシリアルトレースの記録だけであれば、紙やエクセルといったアナログ管理でも対応可能ですが、迅速なリコール対応が求められる場合、紙の書類を探すのに時間がかかる一方、システムを活用すればロット番号やシリアル番号、製造日時などを瞬時に検索できます。

製造業では製造リードタイムの短縮が重要であると同時に、不具合発生時の対応時間の短縮も不可欠です。なぜなら、不具合対応に時間がかかることは、生産が停止し、リードタイムの遅れにつながるためです。

ここでは、品質向上のためのトレーサビリティシステム導入について紹介していきます。

他システムとの連携

製造業のトレーサビリティシステム導入における課題の一つが、ERPやMESなど既存システムとの統合です。異なるシステム間でのデータフォーマットの違い、リアルタイム連携の難しさ、システム間の互換性が課題となります。また、レガシーシステムとの接続には追加の開発コストがかかることも。さらに、データの一元管理が不十分だと情報の分断が発生し、正確なトレーサビリティが確立できません。API活用やクラウド基盤の導入などが、シームレスな統合の鍵となります。

現場スタッフが直感的に操作できる

トレーサビリティシステムの導入において、製造現場で使用する端末の選定は重要な課題です。単にソフトを導入するだけでなく、必要な台数の端末を準備するための予算も考慮する必要があります。

また、端末選定では、単なる計測値の入力だけでなく、画像撮影やテキスト入力など、多様な操作が求められるケースがほとんどです。そのため、現場スタッフが直感的に操作できる端末を選ぶことが、スムーズな運用の鍵となります。

部門横断の推進体制構築

トレーサビリティシステムの導入には、部門横断的な推進体制の構築が不可欠ですが、これが大きな課題となります。製造、品質管理、物流、IT、経営層など複数の部門が関与するため、目的の認識や優先順位のズレが発生しやすく、調整に時間がかかることが問題です。また、各部門で異なるシステムや業務フローが存在するため、統一的なデータ管理も難しくなります。全社的な理解を深め、プロジェクトリーダーを中心に明確な役割分担と協力体制を確立することが、成功の鍵となります。

セキュリティ対策

トレーサビリティシステムの導入においては、サプライチェーン全体のデータを扱うため、セキュリティ対策が不可欠な課題となります。 不正アクセスやデータ改ざん、情報漏えいのリスクがあるため、適切なアクセス制御やデータ暗号化などの対策が求められます。 また、クラウド型システムを利用する場合は、サーバーのセキュリティ対策やコンプライアンス遵守が不可欠です。加えて、社内のセキュリティ教育を強化し、定期的な監査を実施することで、安全な運用体制の確立が求められます。

これらの課題を解決するためには、初期費用が抑えられ、柔軟にカスタマイズできるSaaS型ソリューションが有効です。「Smart Craft」であれば、従来のオンプレミス型に比べて初期コストが低く、スムーズな導入と迅速な運用が可能です。導入支援やトレーニングサービスも提供しているため、現場への負担を軽減し、システムの早期定着を図ることができます。

製造業における「品質管理 × トレーサビリティ」の事例

医療機器メーカー(手術支援Robot)様の事例

課題

- 従来の製造現場では、検査記録を紙帳票に記録し保管していたが、製品トラブル等の有事の際には全て手作業で探す必要があった。

- 検査記録は15年間の保管が必要なので、紙の帳票を保管するために多大なコストがかかっていた。

システム導入の決め手

- Smart CraftはSaaS型であるため、初期投資が少なく、短期間での導入が可能だった。

トレーサビリティシステム導入による品質管理の向上効果

- Smart Craftの品質管理機能を活用することにより、 検査記録を電子化することができ、帳票の保管コストがゼロに。

- 必要な記録をすぐに参照し、品質情報の分析も簡単にできるようになったので、管理者は報告書の作成の手間が不要に。

- 結果として、帳票の保管コスト100%削減、不具合発生時のトレース作業92%削減など、年間1200万円相当のコスト削減を実現。

まとめ

製造業における品質管理とトレーサビリティの連携は、現場の強化に不可欠です。トレーサビリティを導入することで、製品の品質向上、不良品の流出防止、迅速なリコール対応が可能となり、サプライチェーンの可視化やリスク管理の精度も向上します。また、製品履歴を正確に管理することで、法規制対応や顧客満足度の向上にもつながります。課題を克服し、適切なシステムを導入することで、品質管理とトレーサビリティを両立し、製造現場をより強固なものにできます。

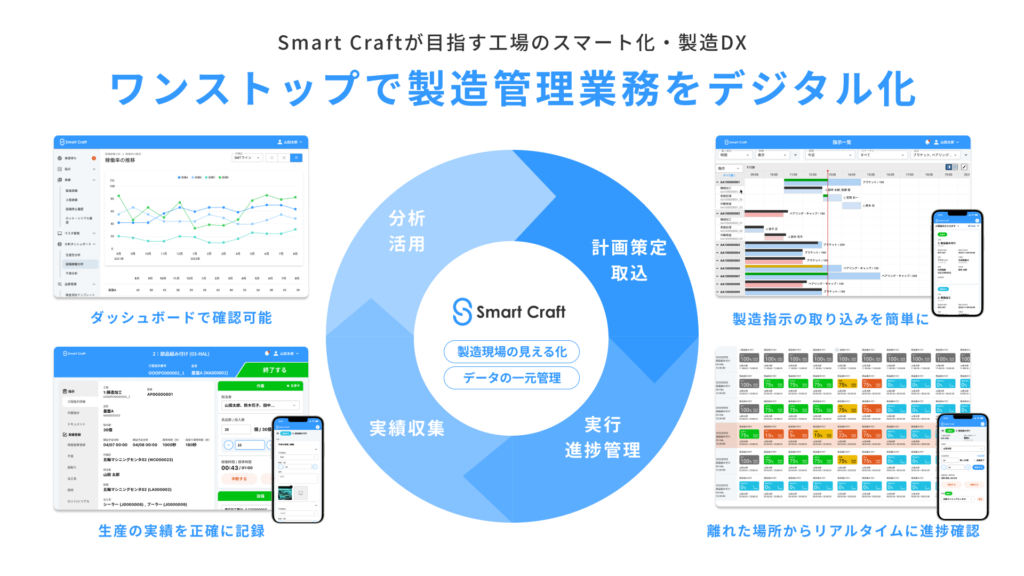

製造現場のデジタル化を支援する「Smart Craft」のご紹介

製造現場のデジタル化は、製造現場の課題を可視化し、生産性向上のみならず、稼ぐ力の向上にに寄与します。効率的な製造現場の実績収集に向けては、各種ソリューションが多くの企業で活用されています。

その中でも、Smart Craftは、国産初のSaaS型MESであり、クラウドベースであるため、導入の際には初期費用を抑えることができ、段階的なシステム導入も可能です。

タブレットやスマホで直感的に操作が可能なため、ITが苦手という従業員でも容易に使用できます。製造現場の工程管理、品質管理、集計・分析をまとめてデジタル化し、ペーパレス化による生産性改善を実現します。まずは資料請求からSmart Craftの導入を検討してみてください。